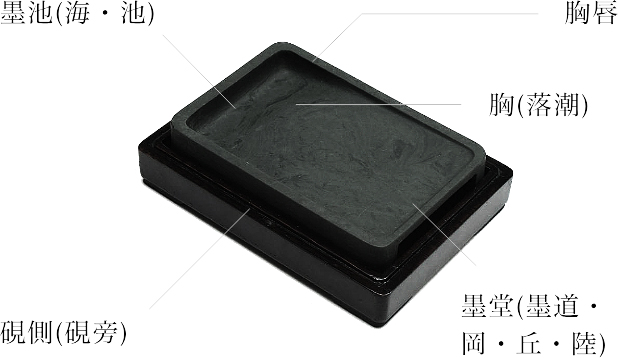

硯の構造

硯(すずり)は、墨を磨り、液体状となった墨を一時的に貯めておく道具である。その硯には、各部分に名称と役割がある。硯の構造の中で代表的な部分の名称は、以下の図の通りである。硯本来の用途を考えると、各部分の中でも最も重要な部分は墨堂(ぼくどう)と墨池(ぼくち)だといえる。

墨堂(墨窩、墨岡)

墨堂(ぼくどう)とは、墨を磨る部分のことである。墨堂には、鋒鋩(ほうぼう)と呼ばれるギザギザがあり、硯の上で墨が磨れるのはこの鋒鋩があるためである。もちろん肉眼で確認することはできない。(ちなみに、顕微鏡にて200〜300倍で表面を見てみると、石が立体的に並んでいる様子を見ることができる。)墨窩(ぼっか)、墨岡(ぼくこう)ともいう。

墨池(硯池)

墨池(ぼくち)とは、墨堂にて磨った墨を貯めておく部分のことである。書道を行う際には、墨池に貯まった墨を筆につける。硯池(けんち)ともいう。

胸(落潮)

胸(むね)とは、墨堂から墨池に向かう坂の部分のことである。液体状となった墨はこの部分を通って墨池へ移っていく。落潮(らくちょう)ともいう。

硯側

硯側(けんそく)とは、硯の側面のことである。

硯縁(硯唇)

硯縁(けんえん)とは、硯面の周囲にほどこされた縁の部分である。

硯面

硯面(けんめん)とは、硯の表面のことである。

硯背

硯背(けんぱい)とは、硯の背面のことである。作り方が様々あり、平底(へいてい)、挿手(そうしゅ)、覆手(ふしゅ)が代表的である。

硯式(硯制)

硯式(けんしき)とは、硯の様式のことである。宋の時代に定められ、およそ六十種ほどある。硯制(けんせい)ともいう。

硯相

硯相(けんそう)とは、硯の容貌のことである。人でいうところの人相と同じで、硯の細部にこだわらず、全体から受ける印象をいう。